월간문학

월간문학 2025년 9월 679호

191

0

4.도해

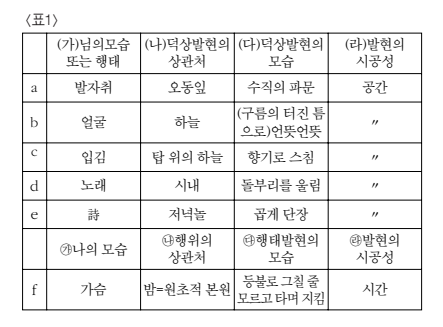

지금까지 논의해 본 것을 다음과 같이 표를 그려 나타낼 수 있을 것 같다.

a항에서 e항까지는 대우주적 공간을 확보하여 생동하는 인격체로 나타남. f항은 무한공간을 지키는 끝없는(그칠 줄 모르고 타는) 시간성을 유지함. a항에서 d항까지는 시간상 밤낮을 가리지 않고 나타날 수 있으나 그 여실한 나타남의 확인은 대체로 낮이라야 유리함.

e항은 낮을 다 섭렵하고 나서 밤이 도래하기 전, 낮과 밤의 중간점에서 나타남. 여기서 우주대로 편만(遍滿)했던 갖은 연출의 정점에 도달하게 되고 밤을 향한 시적 대향연을 다시 연출함.

f항은 a∼e항의 모든 것이 통합되어 생명의 원초적 상태, 엄숙한 이법의 연원인 밤이 등장함. 화자는 이러한 밤과 일체가 되어 그칠 줄 모르고 타며 지키는 등불로 작용함.

a∼e까지의 님에 관한 사항에서는 그 덕상 발현의 상관처를 통하여 님의 모습이나 동작을 간접적으로 알 수 있는데 반하여 f항 곧 나와 밤에 관한 사항에서는 ‘나의 가슴’을 직접 주격으로 등장시켜 ‘밤’ 곧 한없이 펼쳐졌던 만법-만태(萬法-萬態)가 하나로 돌아와(歸一) 원초적 본원으로 응결된 ‘밤’을 목적격으로 삼고 있다. 그 ‘밤’을 지키는 절대절명의 수행적 행태를 끊임없이 이어가는 과정에 ‘타고 남은 재’가 다시 ‘기름’이 되는 절실한 각오를 표출하는 것이다.

‘재’라는 찌꺼기가 남는 일반적 식물성 연료의 차원을 넘어 흔적 없이 다 탈 수 있는 ‘기름’이 되는 결심으로 다 타겠다는 결연한 의지 표명을 하는 것이라 여겨진다. 미숙한, 또는 불완전한 연소가 있을지라도 거기에 머물러 주저앉지 않고 더 정진하여 완전무결한 스스로의 태움으로 ‘밤’을 지키겠다는 말이 되리라고 보는 것이다.

a∼e항에서는 ‘알 수 없는’ 님의 모습 또는 행태와 상관처와의 관계가 한 번의 설의법으로 연결되는데 비하여 f항에서 ‘나의 가슴’ 곧 ‘등불’과의 관계는 서로 상관처가 되면서 주격과 목적격으로 영속되고 있다고 볼 것이다.

(나)항을 통하여 (가)항의 완전 인격화된 ‘님’을 만나볼 수 있게 된다. 우주에 편만해 있는 청정법신으로부터 일정한 덕상을 갖게 갖춘 ‘님’을 만나볼 수 있다면, 그 ‘님’의 덕상을 다 체득하고 수승한 과덕을 다 이룩함으로써 비로소 만해 자신의 응화불신의 한 모델을 나툴 수 있을 것인데, 그러한 응화신의 대표적 사례로 우리는 역사상에 출현한 석가모니불을 들 수 있겠다. 「알 수 없어요」에서 이러한 덕상을 잘 체득하고 석가여래와 같은 완성된 인격체로서의, ‘누구’라는 대명사로 표명된 한 인격체를 만해는 구체적인 사항들을 들어 우리에게 보여주고 있는 것이다. 만해가 완전한 도의 경지에 들어갔다는 확증이 잡혀졌는지는 알 수 없다. 그러나 시 「알 수 없어요」에서 원만한 인격체를 우주를 긍하여 제시하고, 그 결말에 가서 그 인격체와 완전 합일이 되는 등불을 등장시킴으로써 스스로 성불의 의지를 적극적으로 표명하고 있음을 감지할 수 있다고 본다.

님의 ‘발자취’는 여러 가지 형태로 나타날 수 있을 것이다. 오동잎을 통한 수직파문으로 표현된 ‘발자취’는 그 유일한 방법이 아니고 시적 효과와 만해의 경험을 통한 세계에서 그 좋은 한 보기를 나타내고 있는 것이다.

님의 얼굴은 항상 존재하는 것이지만, 변덕스럽고 험살궂어 무섭게 느껴지는 장마철 구름 사이로 나타나는 님의 얼굴이 가장 인상적이라고 생각했을 법한 만해의 마음의 포착이라고 느껴진다.

꽃도 없는 ‘깊은 나무’는 비록 꽃이 없다 할지라도 이끼 끼어 무언가 예사롭지 않고 유현한 풍김이 가득한 그곳, 거기에 자리하여 생명의 어떤 원초적 깊이를 느끼게 하고, 그런 분위기에 있는 듯 마는 듯 하지만 엄연히 자리를 버티고 서 있는 ‘옛탑’, 전통적 감흥과 역사적 무게를 풍기며 우리의 문화적 세계에 없지 못할 바탕이 되는 그곳에서 숨 쉬고 있는 고요한 하늘을 ‘스치는’ ‘알 수 없는 향기’-그것은 바로 만해의 님이면서 우리 모두의 입김이라고 본다. 나아가 법계 실상의 참모습을 예시하고 있는 것이라 본다.

인류 역사상 ‘노래’의 출현에 대한 그 근원을 확실히 구명하기란 쉽지 않을 것이다. 이러한 역사적 사실과 「알 수 없어요」에서 ‘근원은 알지도 못할 곳에서 나서’ 하는 대목에서의 근원 불명성은 유사한 데가 있어 보인다. 노래와 더불어 시는 인류 문화를 통하여 매우 중요한 역할을 해왔다. 그 시원을 캐기 어려울 정도로 오랜 내력을 유지해 오고 있고 그 깊고, 넓은 공헌은 다 말할 수가 없을 것이다. 그런데, 여기에 실려 있는 「알 수 없어요」에서의 ‘詩’는 우주적이면서도 아늑하고 기쁨과 재미를 주는 정도가 초월의 경계에까지 도달해 있다는 점에서 보다 큰 의의를 가진다.

노래와 시는 인류와 떨어질 수 없는 역사성을 간직한 것인데, 님의 ‘입김’은 그 자체가 역사성이나 전통성과 관계없이 생동의 한 요건으로서 생래로 없지 못할 요소이겠다. 그러나 여기에서의 ‘입김’은 그 덕상의 상관처가 옛탑 위라는 점에서, 역사성과 전통성, 문화적 측면이 은연중 뿌리 깊게 작용하고 있고, 그 ‘향기’가 하늘을 스친다는 덕상 발현의 모습이 자연적 무한한 공간을 관류하고 있다는 것을 말해준다.

이런 점 순수 자연적 생태 현상이라는 점과 인류 문화 역사적 측면을 조화 있게 연계시켜주는 대목이라고 보아진다.

얼핏 보기에 (가)항으로 표상된 ‘누구’ 곧 ‘님’이라 해야 할 인격체의 현현 또는 도래의 증좌를 (나), (다)항에서 나타난 것이라 할 수 있겠다. 그런데 실상, 이 관계는 (가)항 그것이 바로 (나), (다)항과 직결되고 (나), (다)항 그것이 곧 (가)항과 직결되는 것이다. 이런 관계 속에 만해 시의 시적 모티브의 한 비밀이 숨어 있다고 본다.

이 시에 대하여 윤재근 교수는 「알 수 없어요」에서 “…오동잎은 님의 발자취입니다”로 하지 않고 “…오동잎은 누구의 발자취입니까”로 시행을 처리한 뜻을 ‘님의 얼굴’에서 알 수 있게 된다. 자연의 만상이 ‘나’에게 ‘님’의 한 모습을 조응하여 주지만, ‘님’은 자연처럼 존재적으로 현신하는 것이 아니라 ‘나’의 마음에 존재론적으로 내재하기 때문에 자연에서 직관되지만 ‘님’이 현존함을 인지하는 것은 마음인 것으로 「알 수 없어요」의 각 시행들은 “…누구의 발자취입니까, 누구의 얼굴입니까, 누구의 입김입니까, 누구의 노래입니까, 누구의 詩입니까”로 ‘나’의 마음은 무수한 자연의 조응하는 의상이 되어, “…누구의 밤을 지키는 약한 등불입니까”로 ‘나’는 ‘나’에게 묻는다. 이렇게 만상이 ‘님’의 편린을 조응하는 의상(疑象)은 마음에 와서 ‘님’처럼 감동될 뿐 어느 것 하나 ‘님’이라고 말하지 않는다. 만상은 침묵일 뿐이다.

‘님’에 대하여 무엇으로 유언유설(有言有說)하겠는가? ‘님’은 무언무설(無言無說)의 존재이니 침묵에서 ‘나’는 ‘님’을 만나게 된다. 시인으로서 만해는 시 「님의 沈默」에서 ‘나’와 ‘님’을 사랑으로 융합시켰고, 「이별은 美의 創造」에서는 ‘나’와 ‘離別’을 융합시켰고, 「알 수 없어요」에서는 ‘나’로 하여금 ‘님’의 편린들이 만상의 照應으로 ‘님’의 있음이 ‘沈默’의 있음임을 깨우칠 잠재성을 접하게 하여 준다*19)고 하였다.

이 논지에 따른다면 ‘님’의 있음이 ‘沈默’의 있음이라 하여 ‘님’이 ‘沈默’ 그 자체임을 시사한다. 많은 경우 이 논지는 수긍이 간다. 그러면 다음으로 ‘님’이 곧 이 시 「알 수 없어요」에서의 ‘누구’를 좀 더 구명해 보고자 한다.

5.‘누구’의 본질과 ‘님’

‘누구’는 누구이며 그 본질은 어떤 것일까를 해명함으로써 시 「알 수 없어요」를 이해하는 데 도움이 될 것 같다. ‘누구’는 누구일까. ‘누구’의 본적과 주소는 어디인가? 그것은 우주이며 동시에 초우주이다. ‘누구’의 본적과 주소는 다를 바가 없는 것이다. ‘누구’의 신체적 조건은 어떤 것인가? 그것은 우주 자체이면서 우주가 이미 아니다.

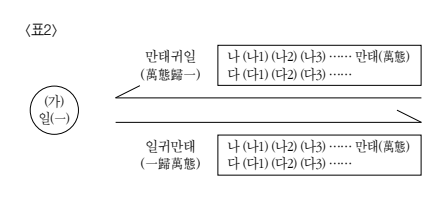

만법귀일(萬法歸一)이요 일귀만법(一歸萬法)이란 말이 있다. 이 원리를 이 시에서 한눈으로 볼 수 있게 적용시켜 본다면 표 1에서 (나), (다) 항으로 예를 들어 나타내어진 사항 등이 얼마든지 있을 수 있을 것인데, 이 시 [알 수 없어요]에서 제시된 그 상관처나 덕상 발현 모습들의 총체에서 결국 (가) 항이 추출되어 귀일함을 알 수 있다. 그 내용이 바로 불교의 진리이며 삼라만상 우주 본연의 참모습인 것이다. 곧 만법귀일의 법리인 것이다. 일귀만법이란 어떤 현상인가. 그것은 (가) 항에서 (나), (다) 항으로 예시된 얼마든지 많은 사항들로 되돌아갈 수도 있다는 진리를 말하는 것이다. 이를 다시 정리하여 도해해 본다면,

와 같이 나타낼 수 있을 것이라고 본다.

표 2에서, a항을 두고 예를 들면, 시에서는 ‘누구’의 ‘발자취’(가)가 오동잎(나)에 상관하여 그 흔적이 발현되어 있지만, 때에 따라 빗방울(나1)이나 눈송이(나2) 등 다른 상관처로 그 ‘발자취’가 발현될 수 있을 것이고, b항을 두고 예를 들면 그 ‘얼굴’(가)이 ‘하늘’(나)이 아닌 산(나1)이나 바다(나2) 같은 상관처로 나타날 수 있음을 의미한다. 하나에서 다양한 모습으로 펼쳐지는 것을 일귀만법이라 하고 다양한 모습에서 하나로 돌아가는 것을 만법귀일이라 하는 것이다. 이 시 「알 수 없어요」에서 ‘님’의 모습이나 행태가 다양한 상관처나 다양한 모습으로 편만될 수 있고, 다양한 상관처에 다양한 모습이 ‘님’에게로 귀일할 수 있을 것이라 보여진다.

여기에서 유추해 보면 (나)는 유일한 (나)가 아니며 얼마든지 많은 (나)의 유사 부류가 있을 수 있음을 알 수 있겠고, (다) 항도 마찬가지다. 이런 (나), (다) 항에서 화자는 마음속에 (가)를 추출해서 모양 짓고 인격을 부여하여 생동체로 만든 하나의 훌륭한 창조 작업인 것이다. 그런데 (가) 항과 (나)+(다) 항은 둘이면서 서로 떨어질 수 없는 밀접한 상관관계를 도출해 낼 수가 있겠다. 한마디로 꼭 집어 말할 수 없는 ‘누구’를 어떻게 설명할 것이며 그 본질은 어떤 것일까. 『선가구감(禪家龜鑑)』에 이런 말씀이 있다. 여기 한 물건이 있는데 본래부터 한없이 밝고 신령하여 난 것도 아니며 죽음도 없었네. 이름 지을 길 없고 모양 그릴 수도 없다. 한 물건이란 무엇인가?

옛 어른이 송(頌)하기를 옛 부처 나기 전에 뚜렷이 밝았도다, 석가도 몰랐거니 가섭이 전할손가. 이것이 한 물건이 난 것도 아니며, 죽음도 없고, 이름 지을 길도, 모양 그릴 수도 없는 까닭이다. 육조 스님이 대중에게 묻기를 “나에게 한 물건이 있는데, 이름도 없고 모양도 없다. 너희들이 알겠느냐?” 하매 신회선사가 곧 나와 대답하기를 “모든 부처의 근본이요, 신회의 부처 성품이올시다” 하였으니, 이것이 육조의 서자가 된 까닭이며, 희양선사가 숭산(崇山)으로부터 와서 뵈오니, 육조가 묻기를 “무슨 물건이 이렇게 왔는고?” 할 때에 희양은 어쩔 줄 모르다가 8년 만에 깨치고 나서 말하기를 “가령 한 물건이라 하여도 맞지 않습니다” 하였으니 이것이 육조의 맏아들이 된 까닭이다(有一物於此 從本以來 昭昭靈靈不曾生不曾滅 名不得狀不得. 一物者何物古人 頌云, 古佛未生前 凝然一相圓 釋迦猶未會 迦葉豈能傳 此一物之所以不曾生不曾滅 名不得狀不得也 六祖 告衆云 吾有一物 無名無字諸人還識否 神會禪師 卽出曰 諸佛之本源 神會之本性 此所以爲六祖之 孼子也 懷讓禪師自 崇山來 六祖問曰 什物伊來 至八年 方自 肯曰 說似一物 卽不中 此所以爲六祖之嫡子也)’ 하였다.*20)

‘본래부터 한없이 밝고 신령하여 태어난 것도 아니며 죽음도 없으며, 또한 이름 지을 길도 없고 모양 그릴 수도 없는 것’ 이것이 바로 ‘누구’의 본질인 것이다. 따라서 시 제목부터가 ‘알 수 없어요’라고 한 것임을 생각할 수 있겠다. ‘알 수’ 있다고 한다면 그것은 아예 진리일 수가 없는 것이다. ‘석가도 몰랐다’고 하지 않았는가. ‘석가’는 ‘알 수 없음’을 철저하게 깨달았다고 할 만하다. ‘육조’가 ‘희양’에게 “무슨 물건이 이렇게 왔는고?”라고 물었다. 그 물음의 진의와 합당한 답변을 깨치는 데 8년이 걸렸다고 말하고 있다. 범속에 빠져들어 허우적거린다면 8천 년이 되어도 깨치지 못할 일이다. ‘누구’가 왔는고 하지 않고 ‘무슨 물건’이라 한 것에 유의할 필요가 있다.

‘무슨 물건’ 곧 ‘누구’란 불성의 당체이며 청정법신이다. 눈이 바로 열리면 두두물물(頭頭物物)에 모든 부처가 화현한다고 했다. 따라서 「알 수 없어요」의 ‘누구’는 그 한 본보기가 되는 것이다.

우리는 긍정과 부정이 맞부딪힐 때 긴장이 고조되고 그 긴장으로 말미암아 시적 탄력성, 미적 쾌감이 유발되는 것을 알고 있다. 그러나 이런 방법은 최상의 방법은 아니라고 보아진다. 양단론으로 풀이되는 모든 이치는 그 결함도 반드시 있기 때문이다. 분석적이고 해체적 방법이 아닌 만법귀일이며 일귀만법이 동시에 펼쳐져서 그 신비를 초월한 경지를 체득하고, 어떠한 차원도 넘어선 일여(一如)의 입장에서 시를 쓴다면 양단론적인 폐단은 없어질 것이 분명하다. 지금까지 살펴본 바에 의하면 만해의 심상의 깊은 곳엔 그런 의도와 어느 정도의 체득을 보이고 있다고 본다.

만국도성은 개미 둑이요 수많은 호걸 하루살이 같구나. 창을 비추는 밝은 달 청허가 베고 있으니, 무한히 불어오는 솔바람 소리 고룰 일 없구나(萬國都城如蟻 千家豪傑若醯鷄 一窓明月淸虛沈 無限松風韻不齋)*21)라고 읊은 서산 대사의 시는 우주를 마음대로 부리고 있다. 달을 베개로 벤 사람이 무슨 딴 일을 시도할 필요가 있을까. 육신의 제약을 벗어나 진정한 자유인이 된 경지가 아니면 흉내도 낼 수 없는 것이다.

만해의 시는 특히 「알 수 없어요」에서 서산 대사와 같은 완전 자유인으로서의 심상을 그렸다고는 보여지지 않는다. 하지만 만해는 그 길을 분명히 인식하고 있고, 언젠가는 성취해야 할 완벽한 미래의 자화상을 이 시에 실어두었다고 보아도 좋을 것 같다. 그러면서 이 시는 현대인의 감각에 맞게 다듬고 윤택을 가하여 시로써 훌륭하게 성공시키고 있음을 본다.

만해가 독립투사로서 민족의 앞에 나아가 싸울 수 있었던 것은 원래 가지고 있은 우국충정에서 발로된 것이라 할 수 있겠고, 그 투쟁의 길이 현실적으로 가로막혔을 때, 심신의 고통이 우심했을 것임은 분명한데 그것을 남다르게 대범한 자세로 이겨낼 수 있었다는 것은 불교적 대수련의 덕택이었을 것이다. 그런 난경을 참고 이겨낼 수 있었던 비결은 바로 이단(二端)을 초월하고 무한을 포용하여 하나의 완벽한 ‘님’ 곧 ‘누구’를 그릴 수 있는 능력을 갖추었기 때문에 가능했으리라. 그러한 능력의 원동력을 이 「알 수 없어요」에서 읽을 수 있다.

부드러우면서도 약하지 않고(바람도 없는 공중에 수직의 파문, 가늘게 흐르는 시내, 연꽃 같은 발꿈치) 한량없이 넓으면서(푸른 하늘, 갓이 없는 바다) 허술하지 않으며, 감성적인 것을 배제하는 듯하지만 깊은 울림을 주는(꽃도 없는 깊은 나무) 강인함을 겉으로 내보이지 않아 약한 듯하면서(약한 등불) 끈질긴 감동을 주는 까닭은 모두 다 만해가 우주의 법칙을 터득하고 있었기 때문이라고 판단된다.

당시 민족적 울분과 비탄의 답답한 감정을 노래했던 다른 시인들과 비교해 볼 때 만해의 이 시는 그런 울분과 비탄의 감정을 좀체로 느낄 수가 없다. 그것은 만해의 심정으로 말한다면 ‘님’이 항상 만해의 마음속 깊이 확실하게 자리 잡고 엄연히 생존하고 있었기 때문이리라. 다만 현실적 핍박과 빼앗긴 상황은 절박하면서도 2차적 문제인 것이다. 따라서 어떠한 경우라도 마음속 깊이 생존해 있는 ‘님’일진대 비탄과 울분에만 너무 빠지는 것은 만해로서는 오히려 못난 일이었을 것이며, 다만 확신과 신념을 가지고 빼앗긴 조국을 광복의 길로 힘써 이끌어가기만 하면 되는 일이었으리라. 그런 여유와 확신이 있었던 만해에게 「알 수 없어요」 같은 담담하면서도 우주적 차원의 시를 썼다는 것은 당연한 일이라 생각한다. 시 형태가 영탄 비감의 시가 택하기 쉬운 짧은 형태의 것이 아닌 것도 그의 줄기찬 추구 정신과 막힘도 거리낌도 없는 기질, 그 분위기에 맞게 산문적 내리닫이식 시를 썼다고 보아진다.

지금까지 살펴본 바 ‘누구’는 곧 만해가 표출해 낸 모든 ‘님’의 근원적인 속성을 가진 것이며, 무어라 단정적으로 말할 수 없는 철학적이며 불교 본래적 속성의 대명시(代名詩)이다.

6.자아 위상에 대한 서정적 확신

고요히 떨어지는 오동잎이 바로 어떤 인격체의 발자취이고, 푸른 하늘이 바로 그 얼굴이며, 옛 탑 위의 고요한 하늘을 스치는 알 수 없는 향기가 곧 그의 입김, 가늘게 흐르는 작은 시내는 그의 노래, 저녁놀이 시가 되는 이들의 이치와 비밀, 다시 말해 사물이나 현상이 바로 인격체의 부분들이 될 수 있고 그 행위가 될 수 있는 인식은 바로 자아의 인격적 위상을 대변하는 것이다. 이 시에서 말하는 바와 같이 공중에 발자취를 낼 수 있는 이렇게 완벽한 인격체의 확인은 진정한 자유자재인이 되는 길에서가 아니면 성취 불가능한 일이다. 불교에서 자유란 말이 애초 나올 때 어떤 뜻을 가졌는가를 살펴보면, 자기 스스로에 모든 일이 연유되고 그 연유에 따라서 진행되며 또 그 진행에 따라 결과가 지어진다는 것을 말한다. 이러한 불교적 본바탕의 자유란 남으로부터 구속을 받거나 무엇에 얽매이지 않고 자기 나름대로 행동한다는 뜻의 서양적 관념의 자유(freedom), 또는 같은 맥락이면서 외부로부터의 법률적 위압이나 위험성을 벗어나는 것을 의미하는 리버티(liberty)와는 정신적 누림이 다르고, 그 뜻이 현격히 다르다. 그 각각의 심적 방향이나 위상 또는 정신적 누림의 범위와 정도가 비교도 될 수 없는 것이다.

불교적 본바탕의 자유란 우주를 초극하고 그 어떠한 변화에도 능히 대처할 수 있는, 그야말로 자유로울 수 있는 마음을 누리는 경지를 자유라 한다. 자유란 자재롭지 못한 경우라면 성립되지 못하는 것이다. 지금 보통 쓰고 있는 불교 외적 자유란 말은 인혹(人惑)의 한계를 벗어나지 못한 얽매임 상태에서의 답답한 몸부림의 잠꼬대에 불과한 것이다.

공색일여(空色一如)의 진리를 진심으로 참구하며, 탐심(貪心)의 질곡에서 완전히 벗어나고, 진심(瞋心)의 불길을 완전히 진압하고, 우치(愚痴)의 진펄을 완전히 묻어버린 사람, 마음을 쉴 새 없이 교란시키는 여덟 가지 바람(팔풍; 衰, 毁, 譽, 稱, 譏, 苦, 樂)을 완전히 물리친 사람이라야 비로소 참다운 자유(自由)를 얻을 수 있을 것이다. 『임제록(臨濟錄)』에 “지금 불법을 배우는 자는 무엇보다 먼저 진정한 견해를 참구하지 않으면 안 된다. 만약 진정한 견해를 얻으면 태어남과 죽음의 허무에 물들지 않고, 가고 머무름의 자유(去住自由)를 얻을 것이다(今時學佛法者且要求眞正見解 若得眞正見解 生死不染 去住自由)”라고 하였으며, 『법화경』 서품 제1에 “새어 흐름이 다하여 다시는 번뇌가 없으며, 자기의 이로움을 얻어 모든 존재의 결박이 다 없어지게 되고 마음에 자재를 얻는다(諸漏已盡 無得煩惱 逮得已利 盡諸有結 心得自在)”라 하였다.

자유를 찾는 길은 무궁무진하다. 만해는 수심 정진의 결과 「알 수 없어요」와 같은 시로써 자유의 일단을 표현하고자 하였다. 이러한 만해의 자유 곧 ‘누구’의 인격화와 초월적 생동을 표출해 낸 위상은 어떤 것이며 그 효과는 어떨까 하는 것을, 여기 한 시인의 시를 예시 대비하여 언급해 보고자 한다.

7.비교 시사적 일별(一瞥)

나뭇잎이 진다. 나뭇잎이 진다. 먼 곳에서 내려오듯이.

하늘 속에서 먼 정원이 수없이 시들어가는 것처럼 나뭇잎이 진다. 역겨운 몸부림을 치면서 떨어진다.

그리하여 여러 밤 사이에 검은 지구가 고독 속에 가라앉는다. 다른 모든 별들을 떠나서.

우리들 모두가 떨어진다. 이 손이 아래로 떨어진다.

네 또 하나의 손도 — 보라, 모든 손이 떨어진다.

그러나 어느 한 사람이 있어

이것들 모든 강하를 한없이 은근하게 그의 두 손바닥에 받고 있다.

— 라이나 마리아 릴케, 「가을」*22)

이 시에서 가을날 나뭇잎이 떨어지는 현상을 보는 릴케의 마음속 느낌이 어떠했던가를 살펴보면 1연에서 주체할 수 없는 불안감이 전달된다. 2연에서 그 불안의 정도를 훨씬 넘어 구제 못 할 공포에 빠져들고, 3연에서 모두 떨어져 내리는 운명을 노래하게 되는데 마지막 연에 가서는 그 불안과 위기, 하락의 운명적 비극을 두 손에 받아주는 존재를 등장시키고 있다. 곧 ‘어느 한 사람’의 위대한 작용이 나타난다는 말이다. 릴케의 감성은 항상 무섭도록 전율하면서 살았을 것 같다. 만약 이 시 「가을」에서처럼 릴케가 이 ‘어느 한 사람’을 상정하지 못했다면 장미 가시에 찔려 죽기 전에 이미 정신적인 어떤 파탄이 일어났을지도 모를 일이다. 이처럼 릴케에게 ‘어느 한 사람’이 중요한 것처럼 만해에게 있어서 ‘누구’도 중요한 것이다. 그런데 릴케의 ‘어느 한 사람’과 만해의 ‘누구’의 각각 선 자리와 역할에 있어서 어떤 상이점을 찾아낸다면, 이어서 ‘누구’의 위상이 어떤 것인가를 좀 더 명확히 구명해 낼 수 있을 것으로 보여진다.

릴케의 「가을」에서 나뭇잎 지는 몸부림으로 비롯되어 하늘의 정원이 수없이 시드는 현상과 지구가 별들로부터 고독에 가라앉는 현상을 어쩔 수 없이 방관하고 있어야만 하고 모든 것이 하락하는 절망과 ‘어느 한 사람’과의 거리는 상당하다. 다시 말한다면, 이들 불안하고 절망적인 현상과 ‘어느 한 사람’은 별도로 존재하며, 현상의 불안과 절망을 감당해 나가는 데 있어서 만약 ‘어느 한 사람’이 무관심하다고 한다면 모든 것은 구제불능이 될 수밖에 없다. 여기서 릴케가 그처럼 심각하게 위기를 느꼈을 때 자기가 해야 할 유일한 방법은 무엇일까? 그것은 다름 아닌 ‘어느 한 사람’의 절대적 능력을 믿고 나아가 은총을 베풀어 달라고 애원하는 일뿐일 것이다. 그렇다면 릴케는 불교에서 표방하는 최상급 덕목인 ‘自由’란 꿈도 꿀 수가 없게 되는 것이다. 현상과 ‘어느 한 사람’과의 사이에 거리를 두게 되는 이러한 심상에서 어쩔 수 없이 허무와 위기감이 침투하게 되고 자신의 무력과 나약감에서 벗어나기 어렵게 되는 것이다. 따라서 자력(自力)으로 구경의 문제를 해결하기보다는 눈을 밖으로 돌려서 어느 다른 큰 능력자를 찾아 의지할 수밖에 없을 것이다. 이러한 복종과 군림이라는 역학 관계에서 성립되는 것은 허물 수 없는 불평등(不平等)의 원리이고, 힘의 방향(方向)은 위에서 아래로라는 일방적 흐름뿐일 것이다.

여기에 비하여 보면 만해의 ‘누구’와 현상과의 관계는 별개의 것이 아니다. 현상에서 만약 ‘누구’를 발견하지 못하면 영원한 중생으로 살 수밖에 없는 것이다. ‘오동잎이 떨어지는’ 것은 어쩔 수 없는 불안의 몸부림이 결코 아닌 엄연한 ‘누구’의 ‘발자취’로서 당당하고 의연하며 제어할 수 없는 본연의 진리의 진행 과정인 것이다. ‘누구’와 ‘오동잎’ 떨어지는 현상은 둘이면서도 하나이며, 하나인 것 같으면서 천만 갈래로 다양하게 전개될 수 있는 묘유(妙有)의 진법(眞法)이 작용하고 있는 것이다. 땅에 발을 대고 사는 사람이 공중에 자취를 낼 수 없다는 고정 관념에 사로잡힌 의식 수준을 완전히 타파하고 색(色)과 공(空) 어느 쪽에서든지 자유롭게 작용할 수 있는, 다시 말하면 땅에 발자취를 낼 수 있는 것과 마찬가지로 공중에도 발자취를 낼 수 있는 묘법실상(妙法實相)을 여실히 보여주는 장면인 것이다. 이러한 ‘누구’인지라 ‘무서운 구름’이 터져 몰려가는 상황에서도 결코 두려움의 현장은 아니다. 무섭다는 것은 다만 ‘누구’라는 우주적 존재를 실감하지 못하는, 그와 합일될 수 있는 기연(機緣)을 마련하지 못한 사람들에게나 들려주는 말에 불과할 것이다. 현상과 일체가 되는 ‘누구’를 감지하고 그 실상을 체득한 사람에게 두려움이 있을 수가 없는 것이다. 언제 어디서나 무한한 가능성을 제시하며 무량한 즐거움을 함께 누릴 수 있는 완전 인격, 그것이 ‘누구’의 본질이며 위상이다.

이러한 ‘누구’는 바로 ‘님’이면서 한 걸음 더 나아가면 자기 자신이 될 수 있는 가능성이 항상 열려 있다. 이 논리는 릴케의 ‘어느 한 사람’에게서는 도저히 가능한 일이 못 되며, 용납받지 못할 엄청난 불경을 저지르는 일로 용납 불가능한 단죄의 심판을 받게 될지도 모를 일이다. 다시 말하면 ‘누구’는 완전 평등, 완전 자유, 무량 법열(法悅)을 나눌 수 있는 것이지만, ‘어느 한 사람’은 항상 릴케를 비롯한 많은 사람들, 자유와 평등의 이법을 체득하지 못한 많은 사람들에게 종속과 굴종을 언연중 강요하고 있을 개연성이 존재한다. 그 개연성은 바꾸어 말하자면 굴종당하는 사람들의 의식의 사슬에 묶인다는 자승자박의 형태인 것이다.

가을날

비올롱의

긴 오열은

고달픔에

시달리는

내 마음 괴롭혀

종소리

들릴 때

가슴은 질리고

창백한 낯빛

지난날의 추억에

나는 우노라

그리하여 이 몸

여기저기

굴러다니는

낙엽과 같이

사나운 바람에

휩쓸려 가노라

— 보올 베를레에느, 「가을의 노래」*23)

릴케는 시 「가을」에서 ‘나뭇잎’ 떨어지는 것을 시작으로 ‘나와 너’ 우리들 ‘모두’뿐만 아니라 ‘지구’도 떨어지는 우주적 사건으로서의 하락을 그리고 있다. 그거에 비해 「가을의 노래」에서 베를레에느는 지극히 개인적이면서 뼛속까지 스며드는 듯 가슴 저리고 인생 역정에서 겪은 비애와 처절한 휩쓸림을 그리고 있다. 어떤 방식의 구제도 자구책의 기미도 보이지 않고 있다. 시 「가을」에서는 떨어진다는 비극적 현상이 모든 생명체와 지구라는 별의 운명까지 지배하는 것이 1차적 과정으로 설정되고, 이러한 관계의 비극적 상황을 해결할 수 있는 인격체가 등장하여 그의 두 손으로 받아 상황 해결을 한다는 것이다. 시 「가을의 노래」에서는 ‘비올롱의 오열’, ‘종소리’ 같은 환경적 상황이 시인을 괴롭히고 ‘추억’을 상기시켜 울게 하는 현장에서 떨어져 ‘굴러다니는’ ‘낙엽’의 모습과 시인의 비극적 정서가 동일함을 깨달으며 ‘휩쓸려’ 가고 있을 뿐인 것이다.

여기에 대비해 볼 때 시 「알 수 없어요」에서의 낙엽(떨어지는 오동잎 — 가을)은 주체(누구)와 별개의 상대적 존재로 작용하는 것이 아니라 ‘떨어짐’이 곧 ‘발자취’로 둘이면서 하나로 작용하는 것이다. 일여(一如)의 경지라 할 만하다. 허무 개입이 있을 수 없다. 티끌만 한 틈새도 모자람도 없다. 이렇게 보았을 때 ‘누구’의 위상은 확연히 드러나게 되며 「알 수 없어요」를 통한 화자의 메시지는 ‘누구’의 위상이 바로 화자의 위상이 되며 그에 대한 서정적 확신을 널리 전달하는 일이다. 대자유자재인(大自由自在人)이 되는 진정한 우주적 초월의 길을 제시하는 표상이라 할 만하다.

8. 결언

「알 수 없어요」에서 초연부터 5연까지는 ‘누구’가 주격이 되고 사물과 현상은 그의 반려자가 되었다. 그런데 마지막 연에서는 ‘나의 가슴’이 주인공 자리를 차지하게 된다. 5연까지의 시적 얼거리를 본다면 당연히 ‘누구’가 주인공이 되고 ‘밤’이나 나의 가슴은 반려자로 등장해야 마땅할 것 같은데 그렇지 않다는 사실이다. 이러한 결구의 구조와 더불어 시사하는 바는 릴케의 「가을」에서의 것과는 매우 다르다는 것을 발견할 수 있다. 만해의 이 시에 있어서 ‘나의 가슴’은 릴케의 「가을」에서는 릴케 자신의 주인공 노릇을 엄두도 못 내는데 비하여, 당당한 주인공이 되어 등장한다는 점이 다르다는 것이다.

여기서 마지막 연에 나타난 ‘밤’은 무엇을 뜻하는 것일까를 다시 생각해 볼 필요가 있다. 이것을 일제 암흑시대의 비극적 상황에 비유한 것이라고 보는 견해도 많다. 일리가 있는 견해라고 보여질 수도 있겠다. 그러나 여기 이 ‘밤’은 그런 암울한 정경이나 억압된 현상이라고 단정할 만한 근거가 보이지 않는다. 밤이라고 해서 막연히 일제 치하의 비극적 상황에 비유한 것이라 하기에는 너무 비약적 또는 맹목적 판단이 아닐까 하는 생각이 더 많이 든다. 또 어떤 분들은 중생의 무명, 곧 신심과 밝은 이해와 실천도 없고 지혜의 빛이 폐쇄된 상태라고 보는 경우도 있다. 어느 정도의 수긍이 갈 것도 같다. 그러나 만약 그렇다면 초연에서 5연까지의 시사하는 바, 시적 분위기와는 너무나 큰 괴리가 발생함을 느낄 수 있다. 다시 말하면 시의 흐름이 너무 엉뚱하게 결론지어지는 것이 아닐까 하는 생각이 앞선다는 말이다.

초연부터 5연까지는 우주에 편만한 청정법신의 무한무제의 몸 그 자체와 그 행위를 그린 것인데, 갑자기 그런 시적 분위기를 무시해 버리고, 중생의 무명을 결부시켜 운위한다는 것은 이 또한 너무 큰 비약이 아닐까 하는 느낌이다.

또 5연의 마지막이 낮과 밤의 연계 시점인 저녁놀이 등장하고 있다는 것이, 그리고 그 저녁놀은 한 개체의 최고도에 달한 정서적 경지인 시로 표현된 것이고, 그러면서도 그 시가 무슨 비극적이거나 암울한 분위기, 핍박받는다는 느낌의 아무 증좌도 보이지 않는다는 사실을 중시해야 될 것이라고 본다. 또 5연 이전의 다른 곳에서도 그런 부정적인 느낌의 분위기란 존재하지 않는다는 사실을 생각해야 되리라고 본다.

「알 수 없어요」를 한마디로 표현한다면 대우주의 심오한 이법을 막힘 없고 시원하면서도 큰 희열을 느낄 수 있게 표현한 것이라고 보는데, 이 판단이 틀리지 않는다면 마지막 6연도 마땅히 그 범주를 벗어나지 않는 것이 합당하다는 생각이다.

여기서 ‘타고 남은 재가 기름이 된다’는 대목의 해석상의 문제를 다시 한번 더 살펴보자. 우선 타는 소재가 무엇일까 하는 문제이다. 우선 그것은 물질이 아님을 생각할 수 있겠다. 만약 물질이라면 타고 남은 재가 다시 기름이 되는 경우를 쉽게 생각하기 힘드는 것이다. 설사 그런 물질이 있다손 치더라도 시에 등장시키는 데는 이 시의 현장성에 비추어 당위성이 확보되지 못하는 것이다. 그러면 타는 것은 무엇일까? 그것은 비물질이며, 꼬집어 말한다면 만해의 마음의 작용이라야 하는 것이다. 타는 마음의 타는 작용이 1회적인 것이 아니라 타고 또 타도 계속 가연성의 마음으로 작용한다는 결연한 마음의 사실을 말한다는 것이다. 곧 만해의 의지적 표상의 끝없는 연소 작용의 결연한 대비라고 보아야 할 것이다. 그렇게 기름이 될 수 있는 의지적 표명은 2차적 예비적 마음의 준비이고, 지금은 ‘그칠 줄 모르고 타는 가슴’이 현실로 존재하고 있을 뿐인 것이다.

온갖 것은 오로지 마음이 짓는 것이다(一切唯心造). 1연에서 5연까지의 그 ‘누구’를 감지할 수 있는 능력의 소유자라면 재가 다시 기름이 될 수 있는 마음의 변신은 가능하리라. 이런 낯설어 보이고 엉뚱해 보이는 구절이 등장하여 1연에서 5연까지의 대우주적 공간적인 편만(遍滿)의 사항을 시간적 일원적(一元的) 사항으로 전환시키는 분위기 쇄신의 기폭제 역할도 한다고 본다.

등불로 어둠을 물리친다는 말은 터무니없는 판단은 아니라고 본다. 그러나 그야말로 약한 등불로 밤의 어둠을 물리치는 정도로 만족할 만한, 그 정도의 포부와 능력에 만족할 만한 만해가 아닌 성싶다. 달 정도라면 몰라도 등불이 되어 밤의 어둠과 같은 중생의 무명을 밝히려는 무기력하고 비능률적인 보살행에 만족할 만해가 아닌 것 같다.

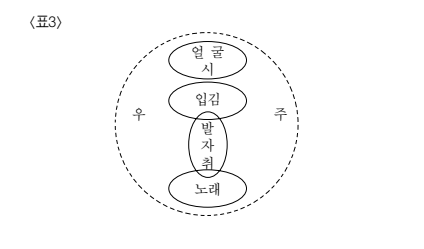

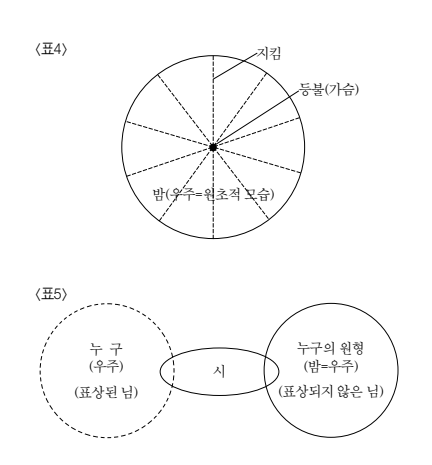

‘발자취’, ‘얼굴’, ‘입김’, ‘노래’, ‘詩’, 이 모두가 분별의 장을 떠나서, 언어와 분별의 벽을 완전히 무너뜨리고 하나가 되어 살아 숨 쉬는 ‘밤’, 그것을 절실하게 확인하고 스스로를 불태워, 밤의 속에서 스스로를 발견하고, 무한 생명의 근원을 지키겠다는 것이 이 시의 요점이라고 본다. 지금까지 논의한 내용을 도표로 요약하면 다음과 같다.

표3을 보면 우주대로 뻗치는 곧 ‘누구’의 모습과 행태를 알 수 있겠다. ‘얼굴’을 맨 위쪽으로 하고 ‘발자취’를 아래로 내려 작용함으로써 완벽한 인격체이며 생동하는 모습을 제시하고 있으며, ‘얼굴’과 ‘발자취’를 ‘입김’으로 연결시켜 주고 있다. 그러면서 그 ‘발자취’는 연쇄적 작용으로 ‘입김’과 ‘노래’를 연결시켜 주고 있음을 알 수 있겠다. 그런가 하면 ‘詩’는 ‘얼굴’과 같은 위치이며 그와 일치하는 영역을 확보하고 있다는 점에서 시인임을 자인하기를 사양했던 만해가 ‘詩’의 위치를 최고의 자리에 설정했다는 점에서 만해의 ‘詩’에 대한 인식의 정도를 짐작할 수 있다고 보아진다. 곧 ‘詩’가 ‘얼굴’과 같은 위상, ‘얼굴’과 같은 넓이와 대표성을 확보할 때 최고의 인격자가 될 수 있음을 은연중 시사하는 장면이라 해도 좋을 것 같다. ‘얼굴’과 ‘발자취’를 생래적 모습과 자연적 행위라고 본다면, ‘詩’와 ‘노래’는 정신적·문화적 영역을 대표하는 역할을 한다고 볼 때, 생래적·자연적 인격체가 고도의 정신적·문화적 인격체로 승화되기도 하고 무루혜광(無漏慧光)*24)을 잠깐 접어두고 탁한 세상 티끌 속으로 들어 중생들께 인연 맺게 하는 화광동진(和光同塵)의 행태로 임하기도 하는 것이다. 그런 ‘입김’은 어떤 역할을 하는 것일까. ‘입김’은 그 자체만으로는 생래적 자연적 현상이다. 그런데 그것이 단순한 생래적 자연적 현상이 ‘깊은 나무’ ‘옛 탑(塔)’ 위에 ‘하늘을 스치는’ ‘입김’이기 때문에 예사로운 ‘입김’에 그치는 것이 아니라는 점이 중요하다. 그것은 ‘얼굴’과 ‘발자취’와 같은 행태 쪽에 가까이 있으면서도 ‘노래’와 ‘詩’와 같은 정서적 개화(開花) 쪽에도 관련이 있다는 것이다. 그 두 쪽을 무리 없이 잘 조화시키고 있는 역할을 하고 있는 것이다. 이만한 공간을 확보하고 이만한 능력으로 생동하는 인격체를 현대시에서 필자는 본 적이 없다. 또 고금을 통하여 불교 경전의 무한무수한 불신(佛身)의 생동태(生動態)를 제외하고는 알지 못함을 스스로 탓해야 될 일인지도 모른다.

표4는 공간(누구=우주=밤)과 시간적 역할 사이의 조화를 나타낸다. ‘나의 가슴’은 ‘등신불’과 동격이다. 그러면서 ‘나의 가슴’의 역할은 ‘등불’의 밝음의 기능에다 ‘그칠 줄 모르고 타며 지키는’ 기능을 더한 것이다. 따라서 ‘등불’은 한 점이지만 ‘나의 가슴’은 그 한 점, ‘약한’ 한 점을 불씨로 하여 ‘밤’의 그 순수와 전일(全一)과 원초적 생명성을 종횡무진으로 펼쳐지고 있음을 짐작할 수 있겠다. 밤의 부피를 다 측량하기란 불가능하다 할 것이다. 그러나 우리는 이 시 「알 수 없어요」에서 추출해 낼 수 있는 적절한 답변이 있다. 그것은 무한 인내(忍耐)와 정진(精進)을 바탕으로 한 ‘나의 가슴’의 지킴을 반으로 잘라서 그것을 3제곱하고, 거기다가 3/4을 곱하고 π를 곱하면 된다고 할 만도 하다. ‘등불’이 놓인 자리를 단면으로 한 밤의 단면인 대원(大圓)의 넓이가 얼마냐고 묻는다면 ‘나의 가슴’의 지킴을 반으로 잘라 그 자른 것을 제곱하고 π를 곱하면 된다고 할 만도 하다. 이렇게 억지스럽다고도 할 만한 논리를 전개하는 이유는 ‘누구’와 ‘나의 가슴’과의 관계란 수학적 공식을 대입해도 될 만큼 밀접한 관련성이 있음을 보여주기 위함이다. 밤의 중심이 어디냐 하면 ‘등불’이 놓인 곳, 곧 마음의 핵심인 것이다. ‘얼굴’과 ‘입김’과 ‘발자취’며 ‘노래’ 그리고 ‘詩’, 이 모든 것의 주인인 성스럽고 찬탄을 금치 못할 ‘누구’와 그 ‘누구’의 원형인 ‘밤’을 지키는 일, 그것은 무한 공간과 영원한 시간(타고 남은 재가 다시 기름이 되는 것과, 그칠 줄 모르고 타는)과의 멋진 조화이다. 이러한 논리는 어느 누구에게도 적용될 수 있는 열린 공식인 것이다.

표5에서 ‘누구’와 ‘누구’의 원형인 ‘밤’, 그리고 그 연계 부분인 ‘詩’와의 연관성을 짐작할 수 있겠다. 표3에서 ‘얼굴’과 ‘발자취’를 ‘입김’이 연결하고 ‘입김’과 ‘노래’를 ‘발자취’로 연결하면서, 또 ‘얼굴’ 및 ‘발자취’로 표상된 자연적·생리적 부분과 ‘詩’와 ‘노래’로 표상된 문화적 부분을 ‘입김’으로서 재결합시켜 주는 묘한 관계를 보여주었다. 그러한 ‘누구’와 ‘누구’의 원형인 ‘밤’을 ‘詩’로서 관련시킨다는 점에서 「알 수 없어요」가 시사하는 바 ‘詩’에 대한 역점을 재음미해 볼 수 있겠다.

이렇게 논구해 본 결과 「알 수 없어요」는 쉽게 어림하기 어려울 정도로 방대하고 다양한 인격을 묘사하면서도 수학처럼 정확하고 절묘한 연결 관계를 확보하고 있다는 사실을 알 수 있겠고, ‘누구’와 ‘나의 가슴’과의 관계는 시간과 공간을 멋지게 조화시켜 모든 것이 하나가 되어 부처의 경계에 몰입하는 경지를 보여주고 있다고 판단된다.

‘누구’가 녹아 침묵의 어둠으로 응축되어 있는 인격체를 영원히 확인하며 지키겠다는 만해의 줄기찬 의지의 표명이라고 보아진다. 릴케의 ‘어느 한 사람’에게 모든 것을 맡겨 버리고 마는 태도와 만해의 ‘약한 등불’로 밤을 지키는 태도와의 사이에는 하늘과 땅 차이보다 더 크다고 보며, 따라서 릴케의 의식은 「군말」에서 보여주는 “해 저문 벌판에서 돌아가는 길을 잃고 헤매는 어린 羊”에서 크게 벗어나지 못하고 있음을 말해준다. ‘누구’를 우주대로 그려놓은 만해의 우주관을 생동하게 하여 그것을 인격화시켜서 우리에게 여실히 보여주고, 거기서 그치지 않고 만해의 보살행과 성불의 의지를 표출해 낸 매우 중요한 작품이라고 판단된다.

지금까지 만해의 「알 수 없어요」를 분석·논구해 보았다. 이 시에 대한 연구가 활발한 것은 매우 고무적인 일인데, 이 시를 정확하게 가장 적절하게 풀이하려면 우선 필자의 고식된 입지를 완전 타파하는 것이 필요한 일이라고 결론지어진다. 그것은 이 시의 내용과 얼거리와 시사하는 것들이, 고정된 선자리에서 바라보면 제대로 바라보이지 않는다는 말이 되겠다.

수학처럼 정확한 시적 얼거리를 가지고 있으면서 청정법신을 응화불로 화현시키는 작업이라고 보아지는 이 시는 보여주는 바가 넓고 크며 섬세하다는 점에서 높은 가치를 가지며, 보살행과 여실한 성불의 의지까지 철저히 녹아 있다는 점, 그 시적 성공과 더불어 길이 칭찬해야 될 일이라고 결론짓는다.

19)윤재근, 「만해시와 주제적 시론」(『문학세계』, 1983. p223)

20)서산대사(선학간행회), 『선가구감(禪家龜鑑)』(선학원, 1962. p7, p168)

21)서산대사, 『선가구감(禪家龜鑑)』, p160

22)조종해 역, 『릴케 서정시』, 忠文社, 1958. p93

23)김현국(金鉉國), 1952

24)무루혜광(無漏慧光): 보고, 듣고, 냄새 맡고, 몸으로 느끼고 하는 모든 의식 작용의 경계를 뛰어넘은 지혜의 빛