월간문학

월간문학 2025년 9월 679호

285

0

나의 창작의 산실은 매우 유동적이다. 가장 귀중한 산실은 앉은뱅이 큰 네모 밥상이다. 그 문학 밥상 위에서 여섯 권의 시집이 태어났다.

산이나 바다, 구름, 눈물, 벼랑, 바람 속, 꽃잎 벌어지는 신새벽, 어디든 영감은 섬광처럼 떠올랐다가 사라지던가. 그것을 가슴에 새겨 두고 삭혀 나의 밥상 위로 모셔온다. 영감의 불씨와 함께. 너울거리며 울먹이던 말들을 쓰고 지우며, 다시 쓰며 불꽃처럼 켜지던 영감. 그들을 끌어안고 밤을 지새웠지. 나는 커다란 밥상 밑으로 두 다리 평좌 치고 앉아 영혼을 닦으며, 절뚝대며 시어를 찾아 나선다. 지금 여기가 어디지? 나는 누구지? 물으며, 바보처럼 중얼거리며 벼랑에서 얼마나 오래 서 있었던가. 길은 어디든 있었지만 길이 없었다.

벙어리같이 말할 듯 말 듯 입술을 열어주던 밥상머리는 내 문학의 속을 좀 안다. 고뇌와 사랑, 절망과 희망, 아픔을 두루 알고 있다. 그립고 아픈 곳, 구불텅 어룽진 언어를 향해 다가오는 밥상이었다.

고등학교 때는 누가 버린 책상을 쓰고 있었는데, 시험 중일 때도 한밤중에 상상의 나래를 펴며 글을 썼다. 대학 시절, 공부방 바로 뒷집은 술집이었는데 밤에는 육자배기 가락, 헤픈 웃음소리가 생생하게 들려와도 책을 읽으며 문학의 그리움으로 가득 찼었다. 결혼 후, 판잣집 약국에 달린 단칸방에서 밤이면 삐딱한 천장에 붙은 손바닥 두어 개 만한 유리창으로 스며드는 달과 별이 내 서툰 언어들을 비추어주었다. 그때는 이불 위가 내 창작의 산실이었고 작은 조제실에서 번개같이 스쳐 가는 영감을 맞아 언어를 고르고 있었다. 나는 문학의 유랑인이었고 돈을 세는 거리의 과학자였다.

나는 영감에 따라 어디서든지 메모하고 쓰며, 진실의 시어를 만나볼까 멍하니 연필을 쥐어보는 것이 내 문학의 산실이다. 미덥고 편한 친구 같은 문학 밥상. 문학의 굴레가 운명 같았던 시의 길이 아득히 보인다. 저쪽 방바닥에서 내 어깨를 만져줄까 하고 게슴츠레 눈을 뜨고 다가오는 밥상. 그는 영원한 나의 벗, 꿈이다. 그도 이제 늙고 나도 늙었다. 귀퉁이가 낡고 벗겨져 다리가 삐걱거려 불안하지만 아직 쓸 만하다. 나는 녹내장 흐릿한 눈으로 그를 바라보며 연민의 정을 느낀다.

방바닥에서는 평좌한 다리가 저리고 허리가 아파, 이제는 좋은 책상과 의자에 앉아 글을 쓰지만, 가끔은 나의 문학 밥상에 앉아 시를 쓰고 싶다. 내 언어가 춤추고 노래하는 날이 있기라도 할까 그때까지 살아낼까? 요사이 존재와 시간이 더욱 궁금해졌다. 밥상 위의 시심은 우주를 돌아 내 가슴에 안겼지. 더 변화하면서 사랑해야지. 창작 밥상이 가르쳐준 사랑, 곁에 가까이 더 가까이 다가가 사랑을 만져볼 것이다.

창작의 분출구, 나의 밥상에서 내 시어는 빛나는 날개를 펼치리라.

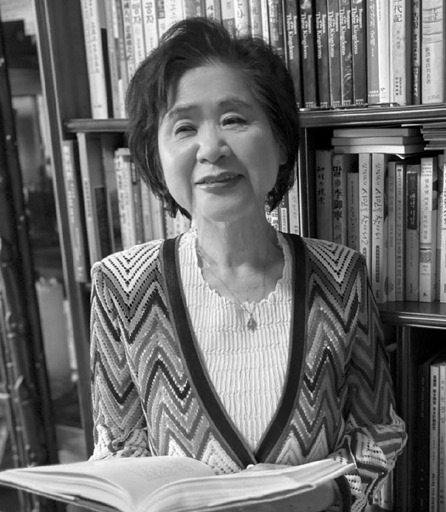

[박복조]

대구 출생. 1981년 『수필문학』 신인상, 시집 『차라리 사람을 버리리라』로 작품 활동 시작. 시집 『세상으로 트인 문』 『차라리 사람을 버리리라』 『빛을 그리다』 『말의 알』, 한영 시집 『산이 피고 있다』 『생이 만선이다』 외. 수필집 『여명에 번지는 나팔소리』 외. 윤동주문학상, 이상화시인상, 대구의작가상, 국제펜아카데미문학상 수상. 대구가톨릭문인회장, 대구문인협회 부회장, 국제펜한국본부 대구지역위원회 회장, 대구여성문인협회장 역임, 현 대구시인협회 자문위원, 국제펜한국본부 자문위원.